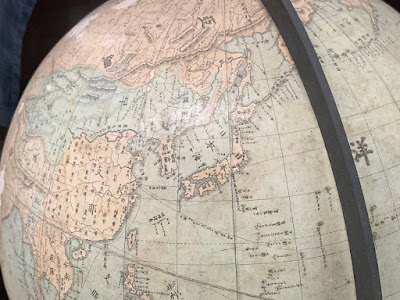

塩と地球儀

児島の方に行き、古い家屋を観る機会がありました。 創業者から続く事業に関する内容がほとんどでしたが、 その家財道具などの中に、古い地球儀が一つありました。 明治の頃と考えれば、地球儀を所有していること自体が大変なことですが、 何よりも、それを持とうと考えたこと、 そしてそれが重要なモノだったとして、残されている、ということこそが、 今でもその一族が分野において重要な力を有し続けていることの 証明の一つになっていると感じて仕方がありません。 塩、という、今ではどの家庭でも食卓に並んでいるものが、 当時非常に重要なモノであり、そこに着眼したということ、 それこそが素晴らしいことです。