† 目を瞑る †

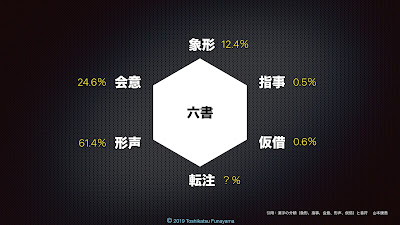

「瞑」という漢字があります。 昨日、たまたま打った中にあった文字なのですが、 「あ、つぶるってこう書くのか」と感じたため、メモしていました。 ただ目を閉じる行為のことですが、 それに「冥界」の冥の字を冠した言葉が付くなんて、とちょっと驚きました。 折角なので「瞑」を見てみると、、、 と思って調べてみると、漢字源の方には 「つぶ(む)る」という読みがないことに気がつきました。 「つぶる」と「つむる」の話もありますが、まずは漢字の方から考えます。 元々の漢字の読みにはなく、意味として、 「 目を閉じてなにも見えないさま。 」とあることから、 つぶ(む)る、という読みが与えられたのかな、と感じます。 因みに解字はこうなっていました。 ・解字:会意兼形声。「目+音符冥(メイ)(おおわれてくらい)」で、目をふさぐの意。 「 冥 」 ・解字:会意。「冖(おおう)+日(ひ)+六(入の字の変形)」で、日がはいり、何かにおおわれて光のないことを示す。また、冖(ヘ゛キ)(おおう)はその入声(つまり音)にあたるから、冖を音符と考えてもよい。 意味としては、冥界や冥府と並ぶ感は理解できますが、 それにしても、つぶる、という言葉の漢字に当てるほどなのか、 と、ちょっとした違和感も覚えました。